Friedhof Ohlsdorf – Die Nr. 1 unter den Friedhöfen der Welt

Es lohnt sich, die Hamburger Friedhöfe zu besuchen.

Fallen aber die Stichwörter "Friedhof, Hamburg", dann fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein absolutes Highlight unter den Friedhöfen ein: Der Friedhof Ohlsdorf im Hamburger Norden (Fuhlsbüttler Str. 756 22337 Hamburg).

"Eingänge sind Übergänge" – so heißt es auf einer großen Skulptur am Haupteingangsbereich des Friedhofs an der Kreuzung Alsterdorfer Straße und Fuhlsbüttler Straße in Hamburg.

Und in der Tat: Betritt man den Friedhof Ohlsdorf, der auf den ersten Blick oftmals nicht als Friedhof zu erkennen ist, fühlt man sich schon nach wenigen Metern in einer völlig anderen Welt.

Überrascht? Neugierig? Dann lies dir diesen Artikel durch und du wirst deinen nächsten Besuch und Spaziergang auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg – der größte Parkfriedhof der Welt (und einer der schönsten) – nicht erwarten können.

Hamburg History wird nach und nach weitere Beiträge veröffentlichen, in denen Details vertieft werden.

Eine Anlage der Superlative

Nur wenige Schritte, nachdem man die S Bahn verlassen und den Friedhof Ohlsdorf betreten hat, befindet man sich in einer Oase der Ruhe und inmitten von Natur pur: Eichhörnchen oder Hasen kreuzen den Weg, der Wind säuselt in den Bäumen, Baumfalken und andere Greifvögel kreisen hoch im Himmel. Selbst Rehe und Uhus leben auf dem Friedhof.

Vogelgesang, Taubengurren. Man begegnet Wasservögeln an den Teichen, knorrige Rhododendren säumen die Wege. Man kommt vorbei an Bächen, kleinen Kapellen, wunderschönen Grabstellen, Grünanlagen, Wiesen.

Zum

minimalistischen

Newsletter

anmelden und kostenlose

Hamburg-History-Leseliste sichern!

Die Leseliste enthält die besten Bücher und Magazine zur Geschichte Hamburgs.

Wir informieren dich zukünftig außerdem einmal pro Woche über Themen zur Geschichte Hamburgs – ganz minimalistisch: Nur drei Links, schnell zu überfliegen und dennoch mit Informationsgewinn.

Im Frühjahr (Ende Mai oder Anfang Juni) umschwirren einen die Düfte der explodierenden Blüten, im Sommer kühlt das Blätterdach der Baumreihen und der einzelnen Baumriesen, und der Rosengarten entfaltet seine volle Pracht. Im Herbst wird es mystisch, wenn Herbstaroma und leichte Nebelschwaden den Friedhof umwabern. Zu jeder Jahreszeit, selbst im Winter, ist der Friedhof, die Parklandschaft Ohlsdorf einen Besuch wert.

Herbststimmung auf dem Ohlsdorfer Friedhof

Jeder Hamburgerin und jedem Hamburger sei es daher dringend empfohlen, den Ohlsdorfer Friedhof, ein Gesamtkunstwerk, in sein "Das-muss man-Hamburg-Besuchern-zeigen-Portfolio" aufzunehmen.

Und wenn man den Friedhof als Hamburgerin oder Hamburger gar bisher nur vom Hörensagen kennt oder nur ein paar Mal durchgefahren ist: Ein großes Versäumnis!

Dieser Ort ist einmalig in Hamburg und auf der Welt. Der Friedhof Ohlsdorf ist ein absolutes Highlight!

Der Ohlsdorfer Friedhof lässt sich in seiner ganzen Pracht und in seiner ganzen Größe am allerbesten durch mehrstündige Wanderungen oder Touren mit dem Fahrrad und über mehrere Tage hinweg erst wirklich erleben und begreifen.

Einige Routenvorschläge werden auch hier noch Thema sein. Schneller Tipp: Der Stille Weg.

Und keine Angst: Der Ohlsdorfer Friedhof gilt nicht nur als Ort der Trauer, sondern auch als Erholungsraum, Naherholungsgebiet und Refugium für die Lebenden. Der Tod ist zwar allgegenwärtig, die Sitzbänke sollen aber tatsächlich zum Verweilen einladen. Man wird also nicht schief angeschaut, wenn man hier als Fußgänger flanieren geht. Als Störung der Totenruhe gilt das keinesfalls!

Der Friedhof Ohlsdorf ist eine sehr gelungene Synthese: Ein Ort der Toten und der Lebenden!

Wer nicht aus Hamburg kommt, dem sei ein Besuch des Friedhofs Ohlsdorf ans Herz gelegt. Er liegt zwar etwas fernab der üblichen Touristenattraktionen in Hamburg, aber "Ohlsdorf", wie der Friedhof in Hamburg kurz genannt wird, ist den Umweg wert. Ohlsdorf ist nämlich vielmehr als "nur" ein Friedhof.

Der Friedhof Ohlsdorf ist nicht nur Friedhof, sondern gleichzeitig die größte Parkanlage in der Freien und Hansestadt Hamburg. Und in dieser Form als "Parkfriedhof" ist Ohlsdorf sogar der größte Parkfriedhof der Welt: Zusammen mit dem unmittelbar angrenzenden Jüdischen Friedhof Ohlsdorf umfasst die Anlage 391 Hektar!

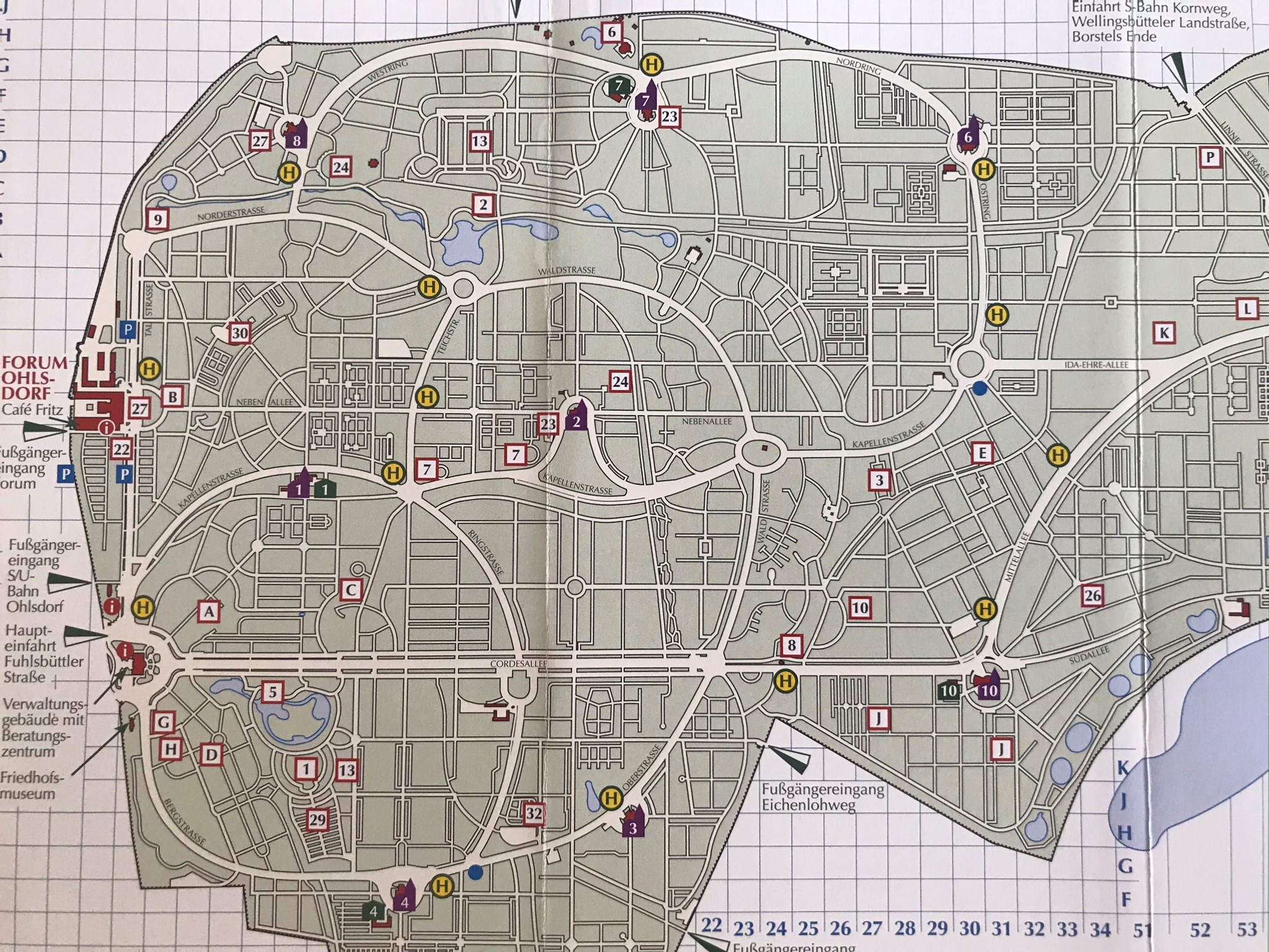

Das macht sich bemerkbar, sollte man einmal ziellos in den Friedhof hineinflanieren: Man kann schnell die Orientierung verlieren, aber an der nächsten Ecke findet sich schnell der nächste Wegweiser oder ein Kasten mit einem Friedhofsplan.

Und die Ausmaße des Ohlsdorfer Friedhofs sind in jeglicher Hinsicht beeindruckend:

- Allein für eine Umrundung des gesamten Areals muss man 10 Kilometer und damit flotten Schritts etwa 2,5 Stunden einplanen.

- Die Direktdurchquerung des Friedhofs Ohlsdorf vom Haupteingang Ohlsdorf (Fuhlsbüttler Straße 756 22337 Hamburg) über Cordesallee, Mittelallee, Eichenallee und Sorbusallee bis zum Eingang Bramfeld) ist rund 4 Kilometer lang, zu Fuß ist das in etwa 1 Stunde zu schaffen.

- Auf dem Friedhof verkehren zwei reguläre HVV-Buslinien, die die einzelnen Kapellen miteinander verbinden, und die ausschließlich auf dem Friedhof fahren.

- Auch Autos sind zugelassen, allerdings soll der Autoverkehr in Zukunft stärker eingeschränkt werden, da gerade zur Rush Hour der Weg über den Friedhof als Abkürzung genutzt wird.

- Das Straßennetz auf dem Ohlsdorfer Friedhof beträgt insgesamt 17 Kilometer.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über den in jeglicher Hinsicht beeindruckenden Friedhof Ohlsdorf, dem größten Parkfriedhof der Welt. Und schon deshalb eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in Hamburg.

Weitere vertiefende Artikel sind hier bereits verlinkt oder werden folgen.

"Ohlsdorf" – Friedhof und Stadtteil

Hamburg Ohlsdorf, Friedhof. Das wird oft gleichgesetzt.

Die Hamburgerinnen und Hamburger sagen kurz "Ohlsdorf", wenn sie den Friedhof meinen. Ohlsdorf ist aber in erster Linie der Hamburger Stadtteil (Hamburg Ohlsdorf), in dem sich der Friedhof befindet.

Da der Friedhof über die Hälfte der Fläche des Stadtteils ausmacht, hat sich die synonyme Verwendung von "Ohlsdorf" sowohl für den Stadtteil als auch für den Friedhof eingebürgert.

Der Friedhof hat einen Anteil von etwas mehr als 50 Prozent am gesamten Stadtteil, und er ist somit prägend für das Quartier. Ohlsdorf, Friedhof – das gehört also untrennbar zusammen.

Zählt man den direkt an den Ohlsdorfer Friedhof angrenzenden Jüdischen Friedhof an der Ilandkoppel hinzu, der eine Fläche von 11 Hektar einnimmt, hinzu, kommt die Friedhofsfläche (Ohlsorfer Friedhof und Jüdischer Friedhof zusammen 400 Hektar) im Vergleich zur Stadtteilfläche (720 Hektar) sogar auf einen Anteil von 55 Prozent.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Friedhof haben sich insbesondere im Bereich des Haupteingangs in Ohlsdorf zahlreiche Friedhofsgärtnereien, Steinmetze und Trauerlokalitäten angesiedelt.

Gründung und Ausbau des Friedhofs – kurzer historischer Abriss

Die Einwohnerzahl in der Stadt Hamburg war mit der Industrialisierung ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts stetig angestiegen, und die Stadt entwickelte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einer modernen Großstadt.

Und dort, wo immer mehr Menschen lebten, nahm auch die Anzahl der Toten zu.

Die "alten" Friedhöfe, die Steintorfriedhöfe und Dammtorfriedhöfe, die Anfang des 19. Jahrhunderts vor den Stadtmauern angelegt worden waren, erwiesen sich schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts als zu eng. Außerdem standen diese Flächen den geplanten Stadterweiterungen im Weg.

Der Senat stellte seit 1857 Überlegungen ab, wie und wo ein neuer Großfriedhof angelegt werden könne.

1874 wurde schließlich für den neu zu gründenden Hamburger Hauptfriedhof ein erheblicher Teil der unbebauten Feldmark in Ohlsdorf östlich der Fuhlsbüttler Straße bis zur Grenze zum preußischen Bramfeld aufgekauft.

Dieser neue Hauptfriedhof Ohlsdorf sollte alle anderen Friedhöfe ablösen. Er wurde daher von Anfang an besonders groß geplant.

Die Beisetzungen begannen 1877.

Die Dimensionen sind, wie oben schon beschrieben, bis heute gewaltig. Schon um die Wende zum 20. Jahrhundert galt der Friedhof Ohlsdorf als Attraktion. So wurde der Friedhof auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 ausgezeichnet.

Eine erste Erweiterung nach Osten erfolgte 1896 bis 1900, die zweite und letzte Erweiterung wurde 1914 bis 1920 auf der Bramfelder Feldmark bis zur Bramfelder Chaussee vorgenommen.

Aufbau und Struktur: Cordes- und Linneteil

Der Friedhof Ohlsdorf ist historisch in zwei Bereiche zu unterteilen:

- Der ältere Cordesteil, benannt nach dem Gründungsdirektor Wilhelm Cordes (1840-1917),

- der jüngere Linneteil, benannt nach dem Nachfolger von Cordes, Otto Linne (1869-1937). Linne (Betonung auf der ersten Silbe, ohne langes "E" am Ende) ist nicht zu verwechseln mit dem preußischen Gartenkünstler Peter Joseph Lenné.

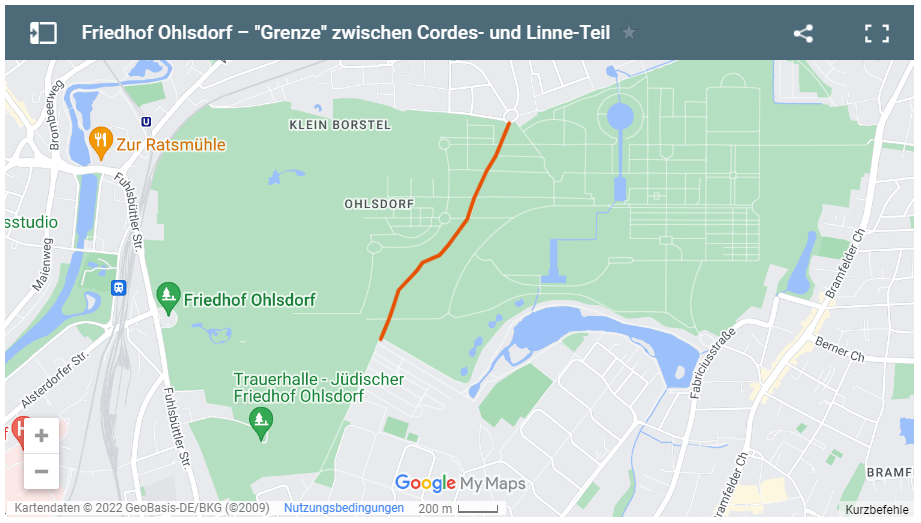

Beide Teile des Ohlsdorfer Friedhofs unterscheiden sich in ihrem gartenkünstlerischen Ansatz grundsätzlich voneinander. Schon am Kartenbild lässt sich das erkennen:

- Der Cordesteil ist landschaftlich geprägt, mit geschwungenen Wegen.

- Der Linneteil ist geometrisch geprägt.

Die Grenze zwischen dem Cordes- und dem Linneteil ist in der folgenden Karte verzeichnet:

Die Linie der Übergänge vom Cordesteil zum Linneteil zieht sich westlich der Einfahrt Borstels Ende entlang der langen Reihen der Soldatengräber des Ersten Weltkriegs und knickt dann bei der Bushaltestelle Mittelallee in östliche Richtung ab.

Die Übergangslinie folgt dem das Quartier zwischen Kapellenstraße und Mittelallee teilenden Fußweg bis zum Eingang Eichenlohweg.

Ohlsdorfer Friedhof: Cordesteil

Für Wilhelm Cordes war die Organisation von Gräbern und Grabfeldern ein untergeordneter Aspekt. Cordes' Motto war, dass "alle diese mehr nüchternen Dinge [...] nun von Poesie und Formschönheit durchdrungen in die Erscheinung treten" sollten.

Praktisch umgesetzt realisierte Cordes diesen Grundsatz, indem er die Grabfelder durch eine landschaftlich-malerische Großstruktur überlagerte. Dieser Teil des Friedhofs gilt daher als Landschaftsgarten und Landschaftspark.

- Wie schon erwähnt, durchziehen die Hauptwege den Cordesteil in großen Schwüngen, ausgehend von der geradlinigen Hauptachse, der Cordes Allee.

- Die vorhandenen Knicks und Pflanzungen integrierte Cordes.

- Wassergefüllte Senken und Hügel nutzte Cordes für die landschaftliche Gestaltung.

- Die Ränder des Cordesteils wurden schon vor Eröffnung des Friedhofs durch einen Waldgürtel aufgeforstet.

- Cordes schuf durch Bepflanzungen landschaftsmalerische Blickachsen.

- An den Wegen als Grenzen zu den Grabfeldern folgten im Laufe der Jahre Anpflanzungen einheimischer und ausländischer Baumarten; die Grabanlagen wurden damit auch der direkten Sicht von Straßen und Hauptwegen entzogen.

- Typisch in diesem Teil ist die Cordes-typische Kleinarchitektur mit barockisierenden Elementen aus rotem Mainsandstein.

Cordes schuf mit diesen Mitteln in erster Linie einen Park, der auch Friedhof war, einen Friedhofspark. Im Friedhofsführer aus dem Jahr 1897 fasste Cordes die Grundidee noch einmal pointiert zusammen:

"Der Friedhof soll nicht eine Stätte der Toten und der Verwesung sein. Freundlich und lieblich soll alles dem Besucher entgegentreten und dadurch der Ort aus der umgebenden Landschaft herausgehoben und geweiht werden."

Ohlsdorfer Friedhof: Linneteil

Der Linneteil entstand unter der Ägide von Otto Linne 1914 bis 1920, noch bevor Linne Nachfolger von Cordes als Friedhofsdirektor wurde.

Der Charakter diesen östlichen Teils des Ohlsdorfer Friedhofs ist gänzlich anders als der ältere westliche Cordesteil.

Linne folgte nämlich zeitgemäß den von Alfred Lichtwark geförderten Ideen eines reformarchitektonischen Gartenstils: Funktional und architektonisch, mit Achsen, Symmetrien, geometrischen Motiven und räumlich klarer Linienführung Begrenzung der Anpflanzungen.

Auch die Gestaltung des Hamburger Stadtparks, dessen Ausgestaltung ebenfalls maßgeblich in den Händen Linnes lag, orientierte sich an diesen Grundsätzen. Dieser Ansatz setzte sich damit bewusst von den Konventionen romantischer Landschaftsgärten ab.

Bei der östlichen Erweiterung des Ohlsdorfer Friedhofs setzte Linne in diesem Sinne folgende Gestaltungsgrundsätze durch:

- Die Funktion des Friedhofs tritt im Gegensatz zu Cordes' landschaftsgärtnerischer Idee klar in den Vordergrund.

- Orientiert an der Idee der sozialen Gleichheit sollte die neue Anordnung der Gräber zu einer Vereinheitlichung der Grabstätten führen und zugleich eine bessere Nutzung der vorhandenen Fläche zulassen. Diese Reform wirkte übrigens weit über die Grenzen der Stadt Hamburg hinaus.

- Linne legte die Grabreihen entsprechend gleichmäßig an und schuf über geometrisch gegliederte Grabquartiere größere räumliche Zusammenhänge.

- Das Straßen- und Wegenetz ebenso wie die Wasserflächen sind geometrisch gegliedert.

- Zwar integrierte Linne wie auch schon sein Vorgänger Cordes vorhandene Knicks und Baumgruppen in die Friedhofserweiterung. Eine landschaftliche Wirkung war ihm jedoch kein Anliegen mehr.

Gebäude auf dem Friedhof Ohlsdorf

Ohlsdorf – das ist nicht nur Grabmalkultur und Gartenkunst. Das sind insbesondere auch die großen und kleineren Gebäude auf dem Friedhof:

- Das von Cordes entworfene Verwaltungsgebäude,

- das Krematoriumsgebäude "Neues Krematorium" von Fritz Schumacher an der Talstraße, nach seiner Restaurierung mitsamt seinen Neubau-Erweiterungen als "Forum Ohlsdorf" bezeichnet (mit das beeindruckendste Bauwerk auf dem Gelände des Friedhofs, insbesondere die Fritz Schumacher Halle),

- das Museum Friedhof Ohlsdorf (Friedhofsmuseum), das die Friedhofsgeschichte und Bestattungskultur behandelt,

- das Infohaus am Fußgängereingang S-/U-Bahn Ohlsdorf,

- die Kapellen, von denen einige Kapellen allerdings nicht mehr für Trauerfeiern genutzt werden,

- der Wasserturm.

Zu den einzelnen Gebäude wird es bald weitere Artikel geben.

Kapelle 2

Grabmäler, Mausoleen, Denkmäler und weitere Freilichtanlagen auf dem Friedhof Ohlsdorf

Ohlsdorf ist ein Friedhof. Und natürlich sind die Grabmale prägende Elemente. Es gibt einfache Gräber und Grabsteine, es gibt prächtigere Grabflächen reicher Hamburger Kaufleute, es gibt aber auch größere Anlagen und Großanlagen auf dem Friedhof Ohlsdorf:

- Ehrenanlagen (z.B. das Revier Blutbuche, wo die 14 während des „Hamburger Aufstands” getötete Polizisten begraben sind,

- Genossenschaftsgräber,

- Massengräber,

- Soldatengräber,

- Sondergrabanlagen,

- Mahnmale (z.B. Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus gegenüber des Forums Ohlsdorf oder für die Opfer der Weltkriege),

- mehrere Grabmal Freilichtmuseen, darunter der Althamburgische Gedächtnisfriedhof, sowie das Grabmal Freilichtmuseum Heckengarten bei den Koordinaten BH 54 55 oder das Grabmal-Freilichtmuseum der Ämtersteine, zu finden bei den Koordinaten T 27 28,

- aufwändige Familiengrabanlagen vermögender Hamburger Familien,

- Mausoleen,

- Ohlsdorfer Ruhewald und Baumgräber,

- die ältesten Toten: Hügelgräber,

- Cordes-Denkmal und Linne-Denkmal,

- die Pförtnerhäuschen an den Haupteingängen.

Eine aktuelle Liste der inventarisierten über 5.000 erhaltenswerten Grabanlagen, die die üblichen 25 Jahre überschritten haben, umfasst rund 3.500 Einzelgrabmale und rund 2.500 Ensemblegrabmale.

Weitere vertiefende Artikel werden folgen.

Gräber von Prominenten: Wer liegt auf dem Friedhof Ohlsdorf (u.a. Helmut Schmidt, Hans Albers)?

Ohlsdorf, Friedhof – hier haben viele Prominente ihre letzte Ruhestätte: Schauspieler, Dichter und Schriftsteller, Musiker, Hamburger Bürgermeister

Hat man die Grabfeldbezeichnungen, die das jeweilige Plaquadrat angeben, lässt sich ein bestimmtes Grab dann folgendermaßen finden:

- Mit dem offiziellen Friedhofsplan, der in Schaukästen auf dem Friedhof überall aushängt. Man kann sich den Plan aber auch im Internet von der Website der Friedhöfe Hamburg herunterladen oder dort per Post bestellen (im Bereich "Service").

- Mit der App für den Ohlsdorfer Friedhof. Die App ist auch ein guter Wegweiser für weitere Sehenswürdigkeiten und Themengrabstätten oder, wenn du ein Grab finden möchtest, von dem du nur die oben genannte Feldbezeichnung oder nur die Koordinaten hast.

Eine (sehr kleine) Auswahl der Prominentengräber auf dem Ohlsdorfer Friedhof (in Klammern steht die Grabfeldbezeichnung):

- Helmut Schmidt und seine Ehefrau Loki Schmidt (U33)

- Jan Fedder (U22)

- Hans Albers (Y23)

- Roger Willemsen (AE17)

- Hellmuth Karasek (AD5)

- Carl Hagenbeck (AE15)

- Wolgang Borchert (AC5)

- Gustaf Grüngens (O6)

- Henning Voscherau (AC5)

- James Last (BS66)

- Roger Cicero (Ruhewald)

- Albert Ballin (Q10)

- Inge Meysel (P8)

- Wolfgang Borchert (AC5)

- Heinz Erhardt (BI66)

Oft gesucht wird das Grab von der Volksschauspielerin Heidi Kabel. Sie ist aber nicht auf dem Friedhof Ohlsdorf bestattet, sondern auf dem Friedhof Nienstedten.

Fazit: Ohlsdorf muss man gesehen haben

Den Friedhof Ohlsdorf, der größte Parkfriedhof der Welt, musst du gesehen haben – und du wirst dich in ihn verlieben. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken und selbst die selben Orte haben zu unterschiedlichen Jahreszeiten völlig andere Erscheinungsbilder.

Dieser Artikel wird in Zukunft ständig erweitert. Melde dich für unseren Newsletter an, wenn du über Aktualisierungen per E Mail informiert werden möchtest.

Hast du besondere Tipps zum Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf? Lass einen Kommentar dar oder schreib mir eine E Mail (info@hamburg-history.info).

Buchtipps

Helmut Schoenfeld: Der Ohlsdorfer Friedhof. Ein Handbuch von A-Z.

700 Stichworte - von "Alter Redder" bis "Zukauf" -, eine Orientierungskarte der Gesamtanlage, zahlreiche historische und aktuelle Fotos, eine Auflistung von 200 Prominentengräbern mit Kurzbiographien und Lagebeschreibungen sowie umfangreiche Informationen zum Thema Bestattung und praktische Hinweise über Öffnungszeiten und den Busverkehr auf dem Friedhof.

Hans Matthaei (Hg.): DenkMal Friedhof Ohlsdorf. 33 Stätten der Erinnerung und Mahnung.

In diesem mit zahlreichen Abbildungen ausgestatteten historisch-politischen Friedhofsführer werden 33 Orte der Erinnerung und Mahnung vorgestellt, die zwischen 1814 und 1962 entstanden sind. Viele Mahnmale und Gräberfelder erinnern an Kriegsopfer und den Terror der Nazis, aber auch an den antifaschistischen Widerstand.

[…] Friedhof an der Eppendorfer Landstraße angelegt worden war, wurde nach dessen Aufhebung auf den Friedhof Ohlsdorf überführt und befindet sich dort bei Planquadrat G 5 an der Bergstraße, südlich des […]